「建退共(けんたいきょう)」とは、「建設業退職金共済」の略称です。建退共は建設業で働く人のために国が作った退職金共済制度で、建設業界で働く多くの人が加入できます。

この記事では、

など、建退共の仕組みやメリットをわかりやすく解説していきます。

建退共の制度概要・仕組み

まずは、建退共の仕組みについて知りましょう。

建退共の概要

・建退共=建設業退職金共済の略称

・建退共とは、建設業界で働く人のために国が作った退職金共済制度

「建退共(けんたいきょう)」は、建設業退職金共済の略称です。

この制度は、一言でいうと建設業で働く人のために国が作った退職金共済制度。

建設業界で働く方ならほとんどの方が加入することができます(建退共の加入条件と加入対象者で詳しく解説しています)。

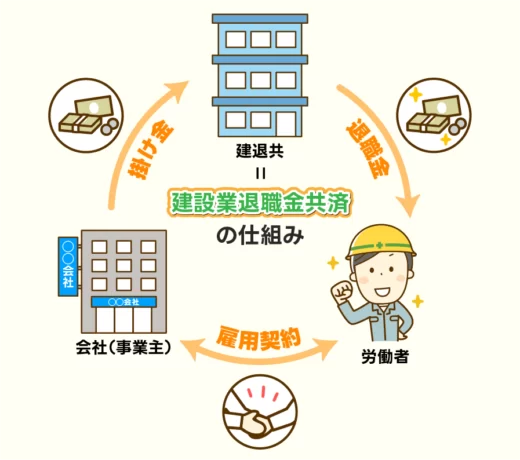

【図で分かる】建退共の仕組み

建設業界で働く労働者が、建退共に加入したときのイメージをわかりやすく図で表しました。

労働者は建退共に加入している企業と雇用契約する

会社員の場合は、本人が直接建退共に加入申し込みをするわけではありません。

企業の事業主が、労働者を建退共に加入させます。

企業は建退共に掛け金を払う

企業は、建退共に加入している社員分の掛け金を払います。

掛け金の金額については、建退共の掛け金はいくら?で解説しています。

労働者は建退共から退職金をもらう

企業経由で建退共に加入した労働者は、建設業界で働くのを辞めた際に掛け金に応じた退職金を受け取ることができます。

退職後のお金の受け取りは、建退共→労働者です。元々働いていた企業は、退職金の支給に関して関わることはありません。

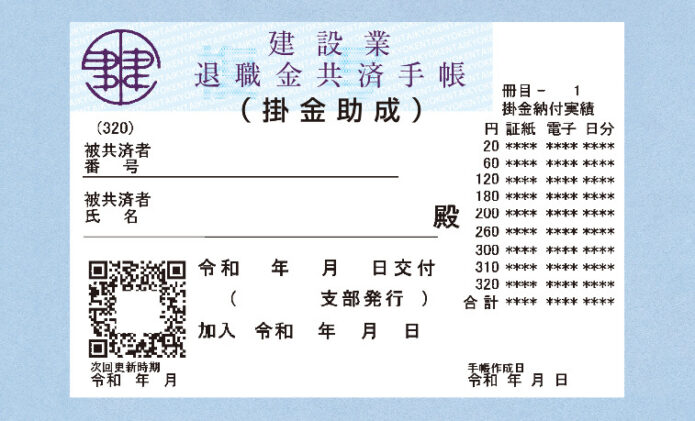

建退共の共済手帳と証紙

建退共に加入した労働者には、共済手帳が交付されます。共済手帳は、掛金助成手帳とも呼ばれます。

共済手帳には、掛け金を納めたことを証明する証紙を貼り付けます。

建退共の加入条件と加入対象者

建退共は建設業界で働く人のほとんどが加入できる制度ですが、一部例外も存在します。

建退共に加入できる人・できない人についてまとめました。

建退共に加入できる人

・建設業であれば、業種は問わず加入できる

・国籍による制限はなし。外国人の方も加入できる

・職人だけでなく、現場で働く事務員なども加入できる

・会社員だけでなく、一人親方も加入できる(任意組合への加入が必要)

建退共は、建設業界で働く多くの人が加入できます。

建設業であれば業種は問わないので、電気工事業、土木工事業などすべての業種で加入ができます。

また、国籍による制限もありません。日本人以外の方も加入できます。

さらには、職種も問いません。職人である必要はないので、例えば現場で働く事務員なども加入の対象です。

建退共に加入できない人

・役員報酬を受けている場合、加入できない

・現場から離れた本社などに勤務する、事務を専門に行う社員の場合、加入できない

・中小企業退職金共済、清酒製造業退職金共済、林業退職金共済制度に加入している場合、加入できない

建設業で働く人であっても、建退共に加入できない場合もあります。加入対象外となる要件は上記の通りです。

特に覚えておきたいのは、現場から離れた本社などに勤務する、事務を専門に行う社員は加入対象外となることです。同じ事務員であっても、現場で働く事務員に関しては建退共に加入ができるので、違いを覚えておきましょう。

一人親方が加入するには?

一人親方が建退共に加入するには、任意組合への加入が必要です。

任意組合への加入方法は、2パターンあります。

・新規で任意組合を作成する:一人親方が集まって任意組合をつくることができます。建退共の運営機構に認定を受けると、任意組合は事業主とみなされます。個々の親方などは、事業主である任意組合に雇われる労働者とみなされ、建退共に加入することができます。

・既存の任意組合に加入する:すでに認定を受けた任意組合に加入することで、建退共に加入することもできます。既存の任意組合については、都道府県支部にお問い合わせください。

参考:建設業退職金共済事業本部 一人親方の加入

建退共加入のメリット ・デメリット

ここからは、建退共に加入するメリット・デメリットをご紹介します。

労働者にとってのメリット

労働者にとって、建退共に加入するメリットは、建設業をやめた時に退職金が貰えることです。

加入年数と貰える金額の目安は、建退共でもらえる退職金はいくら?早見表でチェックをご覧ください。

企業にとってのメリット

企業にとって、建退共に加入するメリットは、福利厚生が充実するため就職先・転職先に選んでもらいやすくなることです。

また、建退共に入っていると公共工事の受注がしやすくなるというメリットもあります。

公共工事の入札時には、経営事項審査の加点要素として「建退共に加入しているかどうか」の項目があります。そのため、公共工事に携わりたいと考えている企業にはその点もメリットとなります。

建退共のデメリット

労働者側・企業側から見た建退共加入のデメリットをまとめました。

労働者のデメリット

労働者にとっては、建退共に加入するデメリットはほとんどありません。掛け金は雇用者が納めるため、出費が増えることもありません。

しいて挙げるのであれば、共済証紙の貼り付けや手帳の保管など、管理にやや手間がかかるというデメリットはあります。

企業のデメリット

企業にとって、建退共に加入するデメリットは、加入者分の掛け金がかかることです。

しかし、「建退共に加入するメリット」でもあげたように、就職先・転職先に選んでもらいやすくなることや、公共工事が受注しやすくなるなどのメリットも多くあります。また、掛け金は損金処理が可能です。

【加入者向け】退職金のもらい方・条件・もらえる金額

-1-690x460.jpg)

建退共加入者が退職金をもらう条件やもらえる金額の目安、手続き方法をまとめました。

建退共はいつから退職金をもらえる?

・退職金は、1年以上働いているともらえる!

労働者は、建退共と契約を結んでいる企業で12ヶ月以上働き、掛け金を納めていれば退職金の受給対象となります。

働いた年数が長くなるほど、受け取る退職金の額も大きくなります。

また重要なのは、建退共に加入している企業間の転職であれば働いた年数は通算でカウントされるということです。次の項目で解説します。

建退共 加入年数の考え方

2つの例とともに、建退共の加入年数の考え方を知りましょう。

→ A電気工事1年+B電業5年の6年間、建退共に加入していたとみなされる。

例1の場合、田中さんの建退共加入年数は6年です。B電業退職後は、6年分の加入実績をもとに退職金が支給されます。

→ A電気工事で働いた1年間のみ、建退共に加入していたとみなされる。

例2の場合、佐藤さんの建退共加入年数は1年です。C電社退職後は、1年分の加入実績をもとに退職金が支給されます。

退職金の請求事由

建退共加入の企業で1年(12ヶ月)以上働き、掛け金を納めた加入者で、企業を退職した後に再び被共済者となることがなく次のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。

| 請求事由 | 退職金請求に必要な証明 |

| 1:独立して仕事をはじめた | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |

| 2:無職になった | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |

| 3:建設関係以外の事業主に雇われた | 新しい事業主の証明 (雇用証明書も可) |

| 4:建設関係の事業所の社員や職員になった (自らが事業主又は役員報酬を受けることになった場合も含む。) | 現在の事業主の証明 (現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等) |

| 6:満55才以上になった | 住民票 |

| 7:本人が死亡した | 戸籍謄(抄)本の原本(被共済者と請求人との続柄等を証明するもの)、請求人の住民票、被共済者の住民票除票 |

退職金のもらい方は?

建退共の退職金は、退職金請求書などの必要書類を最寄りの都道府県支部に提出することで請求できます。

必要書類の一覧や郵送先は、公式サイトの退職金を受け取るにはをご確認ください。

退職金は、「口座振込み」または「支払通知書」で受けとることが可能です。

建退共でもらえる退職金はいくら?早見表でチェック

建退共の加入者が、退職時にもらえる金額の目安は下表の通りです。

| 年数(月数) | 退職金額 |

| 1年( 12月) | 24,192円 |

| 1年6月( 18月) | 49,728円 |

| 1年11月( 23月) | 78,624円 |

| 2年(24月) | 161,280円 |

| 3年(36月) | 241,920円 |

| 4年(48月) | 325,786円 |

| 5年(60月) | 414,087円 |

| 6年(72月) | 503,463円 |

| 7年(84月) | 600,231円 |

| 8年(96月) | 696,999円 |

| 9年(108月) | 793,767円 |

| 10年(120月) | 893,559円 |

| 15年(180月) | 1,409,319円 |

| 20年(240月) | 1,933,479円 |

| 25年(300月) | 2,474,439円 |

| 30年(360月) | 3,038,919円 |

| 35年(420月) | 3,641,031円 |

| 40年(480月) | 4,268,007円 |

建退共でもらえる退職金の額は、月額いくらの掛金を何ヶ月納めたかによって計算されます。掛け金額は時代とともに変わっているため、表の金額はあくまで目安としてご参考ください。

より詳細な金額が知りたい場合は、公式ホームページから試算が可能です。納めた掛け金×日数を入力すれば、早見表以上に正確な退職金の額を計算できます。

【雇用者向け】建退共の掛金額と支払方法

建退共に加入するとかかる金額や、支払い方法をまとめました。

建退共の掛け金はいくら?

2024年7月現在、加入者1人当たりの掛け金は1日320円です。

掛け金は、建退共と契約している事業主が加入者分をまとめて支払います。加入者が10人いれば、かかる金額は1日あたり3,200円となります。

なお、掛け金は事業主が支払うことになりますが、損金処理を行うことができますので、全額免税となります(個人事業主の場合は必要経費扱い)。

掛け金額は時代とともに変わっています。過去の掛け金額についても、公式サイトで確認が可能です。

支払い方法

共済証紙の購入をもって、掛け金額を支払ったことになります。

共済証紙は、銀行等で購入できます。取り扱い金融機関の一覧をご確認ください。

また、2020年10月より、建退共の掛金納付方式に従来の「証紙貼付方式」に加え、「電子申請」が追加されました。電子申請については、下の項目で詳しく解説します。

建退共の電子申請方式について

電子申請では月に1回、企業が加入者の就労日数を専用サイトに報告する必要があります。

あらかじめペイジーまたは口座振替で退職金ポイント(電子掛金)を購入しておき、就労日数に応じて掛金を納付します。

共済証紙の購入・貼り付けの必要がないため、事務的な手間が省けます。

電子申請の申し込みは、公式サイトの電子申請方式についてをご覧ください。

建退共の加入手続き(申し込み方法)

これから建退共の加入手続きをしたい事業者向けに、加入手続きをまとめました。

建退共の加入に必要な手続き方法を3つに分けて解説します。

【ステップ①】書類の作成・提出

「建設業退職金共済契約申込書」(様式第001号)および「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に必要事項を記入して、各都道府県にある建設業退職金共済支部(一覧)に申し込みを行ってください。様式のダウンロードは、公式サイトの契約申込みについてのページから可能です。

【ステップ②】契約の締結

契約申込み後、退職金共済契約が結ばれます。

「共済契約者証」と、新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳(掛金助成)」が交付されます。

【ステップ③】建退共の運用

事業主は、加入者分の掛け金を共済証紙を購入し、納めます。

購入した共済証紙を労働者の雇用日数分、共済手帳に貼る(電子申請も可能)ことで積立を行います。

不明点がある場合は、建退共への加入や相談を行いたい方向けの問い合わせ専用窓口が設けられています。こちらから問い合わせ先を確認し、相談しましょう。

建退共Q&A

建退共について、よくある質問をまとめました。

建退共の掛け金は誰が払う?

建退共の掛け金は、事業主(企業)が払います。

【図で分かる】建退共の仕組みでは、建退共にまつわるお金の流れを図を用いてわかりやすく解説しています。

建退共の証紙ってなに?

建退共に掛け金を納めたことを証明する紙です。加入者は、掛け金を納めたことを証明するため、共済手帳に証紙を貼り付ける必要があります(電子申請の場合は不要)。

建退共は社長でも入れる?

役員報酬を受けている場合は、建退共に加入できません。

「社長」には明確な定義が存在しませんが、社長=代表取締役の場合、代表取締役は法律上の役員に該当します。

建退共と中退共の違いは?

・建退共=建設業退職金共済

・中退共=中小企業退職金共済

建設業で働く人を対象とした建退共に対し、中退共は中小企業で働く労働者を広く加入の対象として扱います。

なお、中退共に加入している場合、建退共には加入できません(詳細は、建退共に加入できない人の項目をご確認ください)。

加入者が死亡した場合どうなる?

建退共の加入者が死亡した場合、退職金は本人に代わって遺族が受け取ることができます。

受け取り手続きは、遺族が勤労者退職金共済機構または建設業退職金共済事業本部に問い合わせを行って進めます。

建退共加入者は、万が一に備え、建退共へ加入していることを家族に伝えておくと安心です。

建退共は途中で退職金をもらえる?

建設業界で働きながら退職金をもらうことはできません。

退職金が貰えるケースについては、退職金の請求事由でまとめています。

まとめ

建退共について、仕組みやメリット・デメリット、また手続き方法などをご紹介しました。

この記事が、建退共について知りたい方に少しでもお役にたてば幸いです。

◆ 建設業の福利厚生についてもっと知りたい方は、【アンケート】建設業で優良企業だと思う会社の特徴|給与・休み以外も多数の記事もぜひご覧ください!

.jpg)

コメント

「建退共に入るとかかる金額」掛け金は、加入者一人当たり1日350円と記載されていますが、共済証紙は、元請が購入し、貼付してくれます。共済手帳発行にお金がかかるのですか?

掛け金の項目で記載している310円は、共済証紙の金額です。

共済証紙の購入にかかる費用が一人当たり1日分310円となります。

元請け様が共済証紙の貼り付けを行われている場合、元請け様の方ですでに証紙の購入費用を支払っているのかと思いますが、個別のご事情について弊社ですべてを把握できかねますので、お手数ですが元請け様または勤労者退職金共済機構にお問い合わせいただけますと幸いです。

参考:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki02.html

お問い合わせ窓口:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/busyo/index.html

元受け会社も下請け会社も会社の退職金制度の加入者の場合は建退共証紙は必要でしょうか

大変恐れ入りますが、弊社は運営元でないため個別のご事情ついて正式な回答ができかねます。

お手数ですが、建退共の運営元である勤労者退職金共済機構にお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせ窓口:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/busyo/index.html

建設会社の営業職です。

基本営業職は建退共の対象にならないことは理解できましたが、仮に営業職の私が、数ヶ月の期間とか現場に出向(手伝い)に行くとなった場合、建退共の対象になるのでしょうか?

>「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa1-2.html

上記の内容に照らし合わせれば、建設業の現場で働いている期間は加入対象となるように読み取れますが、

期間限定等、個別のご事情がある場合弊社で正式な回答ができかねます。

お手数ですが、建退共の運営元である勤労者退職金共済機構までお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせ窓口:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/busyo/index.html