労働災害(労災)が発生した際、企業は労働死傷病報告を管轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

この記事では、

などについてわかりやすく解説していきます。

労災隠しの定義・問題点

まずは、労災隠しの定義や問題点について、法的観点から学んでいきましょう。

労災隠しとは?

・労災:労働災害の略称

・労災隠し:労働基準監督署に労働災害を報告しないこと(虚偽の内容を報告することも含む)

労働災害(労災)とは、業務によって起きた事故によるケガや病気、または障害などのことを言います。

労災の範囲は業務中だけではなく、合理的な経路・方法による通勤途中で起きた事故も対象となります。

労災が発生した際、企業は詳細を記載した書類を作成し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

しかし、企業が故意に報告を怠り、労災があったことが隠ぺいされる場合があります。

このことを「労災隠し」と言います。

労災隠しの問題点

労働者は、労災が発生した際、労災保険によって治療費や休業補償等の給付を受けることができます。

労災保険は、パートやアルバイトを含むすべての労働者が加入している保険です。

労災隠しが発生すると、労働者が労災保険の補償を受けることができないため、問題となります。

また、業務中に起きた重大な事故を隠ぺいすることで、労働環境の改善がなされないなどの問題もあります。

労災隠しはなぜ起こる?

企業が労災隠しを行う主な理由は、下記のとおりです。

・ニュースや新聞等で報道される場合、企業の信用やイメージが低下する恐れがある

・行政処分が下る恐れがある

・労災保険の金額が上がる可能性がある

・労働者死傷病報告の提出に手間がかかる

・建設業の場合、元請けとの関係性が悪化する恐れがある

以下で詳しく解説します。

ニュースや新聞等で報道される場合、企業の信用やイメージが低下する恐れがある

死傷災害など重大な事故は、ニュースや新聞等で報道される可能性があります。労災を起こした会社であると知れ渡ると、企業の信用やイメージが低下する恐れがあります。

行政処分が下る恐れがある

労災発生が発覚した際、機械設備の使用停止や作業停止等の行政処分を受けることがあります。

労災保険の金額が上がる可能性がある

労災保険の金額の計算式に、「労災保険率」という項目があります。これは、事業内容によって発生する労災の危険性を数値化したものです。労災保険率は、業種全体の労働災害発生状況を考慮し、3年に1回改訂されます。労災を報告することで、労災保険率の数値に変動が出て、労災保険の金額が上がる可能性があります。

労働者死傷病報告の提出に手間がかかる

労災が発生した際は、「労働者死傷病報告」を作成し、労働基準監督署に提出する必要があり、事務的な手間が発生します。

建設業の場合、元請けとの関係性が悪化する恐れがある

建設現場の場合、下請けの作業員が被災した場合でも、労災保険は元請けが申請することになります。

この仕組みにより、元請けとの関係悪化・取引中止が懸念されます。

労災隠しはなぜバレる?

「被災者と話を合わせておけば、労災を隠してもバレないのではないか?」と考える方もいるかもしれません。

一般的に労災が発覚する経緯は、労働者本人が労働基準監督署へ相談する場合や、被災者が健康保険で治療を受けようとして、医師とのやりとりの中で労災であることが発覚する場合などがあります。

労災を隠すことは、被災者に虚偽の説明を強要して医療機関を受診させることにつながるため、会社への不信感が募り、告発に至ることがあります。

また、被災者本人だけでなく現場を見ていた社員から告発につながることもあります。

労災が発生した際の対応

労災が発生した際の正しい対応方法についてまとめました。

労災発生後の対応プロセス

労災が発生した際、企業は以下の手順で対応を行います。

① 労働死傷病報告の作成・提出

② 労災保険の申請

③ 労働災害再発防止対策の策定・実施

以下で詳しく解説します。

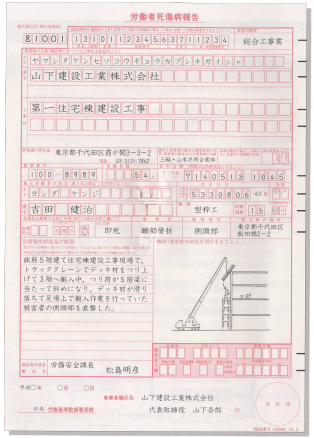

労働死傷病報告の作成・提出

様式に沿って報告書類を作成し、労働基準監督署に提出します。様式は、休業日数が「4日以上の場合」と「4日未満の場合」で異なります。詳細は、労働者死傷病報告の様式・提出期限の項目で解説しています。

労災保険の申請

労災保険を申請すると、被災者に療養補償給付や休業補償給付など、内容に応じた保険金が支払われます。被災者が死亡した場合は、被災者遺族への遺族補償給付や葬祭料などの支払いが行われます。

労働災害再発防止対策の策定・実施

労働災害が発生してしまった場合、原因を分析し、再発防止対策を策定して実施することが重要です。

労働基準監督署から労働災害再発防止書等の作成・提出を求められることがあるので、要請があった場合には再発防止書類を作成して提出します。

また、労働基準監督署からの求められなかった場合にも、再発防止のため原因の分析、対策の策定を行うことは重要です。様式の作成例は厚生労働省のサイトからダウンロードすることができます。

労働者死傷病報告の様式・提出期限

事業主は、労働者が労働災害に遭って休業・死亡した場合、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。

提出期限は、被災した労働者の休業日数が「4日以上の場合」と「4日未満の場合」で異なります。

休業4日未満の場合

労働者の休業が4日未満の場合、期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告します。

| 1~3月分 | 4月末日までに報告 |

| 4~6月分 | 7月末日までに報告 |

| 7~9月分 | 10月末日までに報告 |

| 10~12月分 | 1月末日までに報告 |

(情報出典:厚生労働省 労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい)

締め切りを把握し、必ず期限内に報告しましょう。

申請様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。

休業4日以上の場合

労働者の休業が4日以上の場合は、一律に提出期限が決まっているわけではありません。

遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。

労働者が医師の診察を受けたら、速やかに書類を提出しましょう。

申請様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。

【重要】労災に健康保険は使えない!

事業主だけでなく労働者本人にも覚えておいてほしいのは、労災事故で病院に行っても健康保険は使えないということです。

通常のケガや病気の際には健康保険が適用されますが、労災時に適用されるのは労災保険です。

労災かつ病院での治療が必要な場合、被災者は労災であることを伝え、健康保険証を出さずに治療を受けます(医療費の請求は発生しません)。

入院が必要な場合は、労災病院への入院・通院を行います。

労災保険を申請しなかった場合は、医療費が全額受診者の負担になるので注意が必要です。

【重要】建設現場では元請けの労災保険を適用

建設現場の場合、下請けの作業員が被災した場合でも、労災保険は元請けが申請することになります。

そのため、現場でのケガや病気は元請けに速やかに報告することが必須となります。

この仕組みにより、元請けとの関係悪化・取引中止を恐れて下請けが労災を元請けに報告しないために労災隠しを行うことがありますが、発覚した際に自社の信用を著しく損なうことになりますので絶対にやめましょう。

労災が起こった際にやってはいけないこと

労災が起こった際にやってはいけないことは、労災を隠そうとすることや、被災者に治療を受けさせないこと、プライべートのケガと偽って健康保険適用で治療を受けさせることなどが挙げられます。

また建設現場での労災の場合、元請けであれば、下請けに取引継続を条件に労災を隠すように促す行為は許されません。下請けの場合、元請けに報告せず自社で処理しようとするのはやめましょう。

また、被災者自身が罪悪感から自社に報告をしないで済まそうとするケースもあります。適切な治療と保険の給付を受けるためにもケガをしたら必ず報告をするようにしてください。

労災隠しの罰則

事業者は、労災事故が発生した場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければなりません。

提出をしなかった場合または虚偽の報告をした場合、「労災隠し」となり、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法第120条)。

労災隠しは法律違反であり、犯罪行為ですので絶対にやめましょう。

また、労災隠しを行った事業場には、再発防止の徹底を図るため厳正な措置を講ずるといった通達が出ています。措置の内容は以下の通りです。

① 事業場に対して司法処分を含め厳正に対処する

② 事業者に出頭を求め、局長または所長から警告を発するとともに、同種事案の再発防止策を講じさせる

③ 全国的または複数の地域で事業場を展開している企業において労災隠しが行われた場合は、必要に応じて、当該企業の本社等に対して、再発防止のための必要な措置を講ずる

④ 建設事業無災害表彰を受けている事業場には、無災害表彰を返還させる

⑤ 労災保険のメリット制の適用を受けている事業場では、メリット収支率の再計算を行い、必要に応じて、還付金の徴収を行うなど適切な保険料を招集する

出典:厚生労働省 平成3年12月5日基発687号 いわゆる労災かくしの排除について

労災が発生した場合、報告書の作成や労災保険の申請をするのに手間がかかるのは事実ですが、労災隠しが発覚した場合には厳しく処分されます。

法令通りに報告手続きを行い、再発防止に努めましょう。

労災隠しの事例

過去に発生した、労災隠しで送検された事例をご紹介します。

骨折事故の隠ぺい事例

○○労働基準監督署は、労働安全衛生法違反の疑いで、建設会社Aと経営者○○を○○地方検察庁に書類送検した。

出典:厚生労働省

経営者○○は、同社が請け負った工事現場で、同社の作業員が作業中に高さ約7.5メートルの足場から墜落し、両手首骨折の重傷を負って4日以上仕事を休んだにもかかわらず、○○労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなかった疑い。

従業員の骨折事故が起きたにも関わらず、労働者死傷病報告を提出しなかった事例です。4日以上の休業が発生する労災は、遅滞なく労働基準監督署に報告書類を提出する義務があります。

元請けからの受注を確保するために労災を隠した事例

労働災害が発覚するまで「労働者死傷病報告」を提出しなかったとして○○労働基準監督署は労働安全衛生法違反の疑いで、2次下請である塗装業Bの代表○○と3次下請の塗装業Cの代表○○を○○地方検察庁に書類送検した。

出典:厚生労働省

マンション新築現場で、Cの作業員が吹き付け塗装をするためのシート張りをする際、転倒し右手首を複雑骨折したが、BとCは共謀して、「受注を確保するために元請けに労災保険で迷惑をかけたくない。」として労働災害を隠蔽したもの。

建設現場で発生した労災は、下請けの労働者であっても元請けが加入する労災保険を適用します。

このことによって、元請けとの関係悪化を恐れて労災隠しが発生することがありますが、発覚した際には元請けに処分が下ります。下請け内の話し合いで労災を隠ぺいするのは絶対にやめましょう。

詳細は、【重要】建設現場では元請けの労災保険を適用の項目でも解説しています。

元請けとの関係悪化を恐れ労災の発生場所を虚偽報告した事例

○○労働基準監督署は、虚偽の「労働者死傷病報告」で労災隠しを行ったとして、労働安全衛生法違反の疑いで建設会社Eと同社の専務取締役を○○地方検察庁に書類送検した。

出典:厚生労働省

同社は元請建設会社から2次下請けしたビル建設工事を行っていたが、同社労働者が同建設現場で熱湯を浴び全治3週間のやけどを負った労働災害が発生した際、「自社の資材置き場で起きた。」と同労基署に虚偽の報告をした疑い。

工事現場での労働災害は、元請建設会社の労災保険で補償されることになっているが、同社専務は「元請けの労災保険を使うと迷惑がかかり、仕事がもらえなくなると思った。」と供述。

1つ前の事例と似た、元請けとの関係悪化を恐れ、労災の発生場所について虚偽報告をした事例です。

労災は、隠ぺいだけでなく発生場所等の虚偽報告も違法となります。

元請け・下請け間での労災保険の扱いについては、【重要】建設現場では元請けの労災保険を適用の項目でも解説しています。

労災を健康保険・通勤災害扱いにした事例

○○労働基準監督署は、製鉄所内で発生した労働災害3件を隠していたとして、1次下請けの鉄鋼加工会社Gと同社部長代理ら2人を労働安全衛生法違反の疑いで○○地方検察庁に書類送検した。

出典:厚生労働省

同人らは、これらの労働災害について、労働災害では使えない健康保険扱いにしたり、労働者が業務中、転倒してひざの骨を折り3か月のけがをしたのに、これを通勤災害扱いとしていたもの。

労災に適用されるのは労災保険です。労災であることを隠し、健康保険で医療機関を受診させることや、通勤災害扱いとすることも労災隠しにあたります。

労災隠しを起こさないための現場指導

労災隠しを防止するためには、現場からきちんと労災の報告が上がってくるように指導を行うことが大切です。

現場で出来る指導の具体例は、以下の通りです。

① 朝礼時に「労災隠しは行わない」ことを確認する

② 新規入場者に対して、ケガをした際には、必ず報告することを指導し、それを徹底する

③ 災害が発生した場合は、速やかに適切な措置を取る。協力会社が自社で処理するよう申し出ても断る

④ 作業員が労災事故を報告しやすい雰囲気づくりを行う

⑤ 作業員に対して労災事故に健康保険は使えないこと等、保険制度の説明を行う

出典:厚生労働省 労災隠しは犯罪です

特に⑤の労災保険の制度については、作業員が知らないまま現場に出ていることも考えられます。

通常のケガや病気と同じと捉え、健康保険での治療をすればいいという認識を改めるよう、労災保険の基本知識は作業員全員と共有することが必要です。

まとめ:労災の報告は必須です

労災が発生した際、企業には労働基準監督署への報告が法律で義務付けられているため、労災隠しは犯罪行為です。

特に構造が複雑な建設現場では、「元請けに迷惑をかけたくない」などの理由で労災隠しが発生することがあります。

しかし、労災隠しは企業としての社会的信用を失墜させるほか、日々会社のために働く従業員を裏切る行為でもあります。労災隠しは絶対に行わないでください。

労災は、起こさないことが何より肝心です。安全には十分配慮し、作業を行ってください。

◆ 関連記事をチェック!

コメント