この記事では、

・救急搬送(救急車を呼ぶ)が必要かどうかを見極めるポイントの解説

についてご紹介します。

一昔前では考えられないほど夏場の気温が上昇している現代。

熱中症対策をすることはもちろん、万が一熱中症患者が発生してしまった際の救急措置をすべての人が実施できることが重要です。

熱中症を疑うべき「環境」と「症状」

体調不良を起こした人の症状と、取り巻く環境によって、熱中症の疑いがあるかどうかを判別できます。

以下で解説する「環境」と「症状」に当てはまっているものがあれば、熱中症の可能性が高いです。

これらに当てはまらない場合でも、熱中症の可能性がゼロになるわけではなく、「暑熱環境にさらされた」という状況下での体調不良はすべて熱中症の可能性がありますが、一つの判断基準として知っておくことが大切です。

熱中症リスクの高い「環境」

・ 気温が高い/湿度が高い

・ 風が弱い

・日差しが強い/ 照り返しが強い/輻射熱(ふくしゃねつ)※が強い

※ 輻射熱とは…温められたアスファルト道路やコンクリートの壁等からの放射によって伝わる熱のこと

・ 急に暑くなった

ヒトの体における熱中症の危険信号

・高い体温

・赤い/熱い/乾いた皮膚 (全く汗をかかない、触るととても熱い)

・ズキンズキンとする頭痛

・めまい、吐き気

・意識障害(応答が異常である、呼びかけに反応がない等)

【図解】熱中症で救急搬送(救急車を呼ぶ)するポイント

目の前に熱中症の疑いがある人がいるとき、判断に迷うのが「救急車を呼ぶべきかどうか」です。

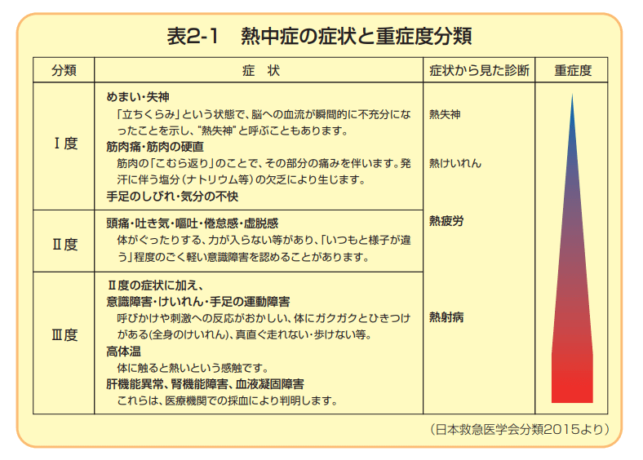

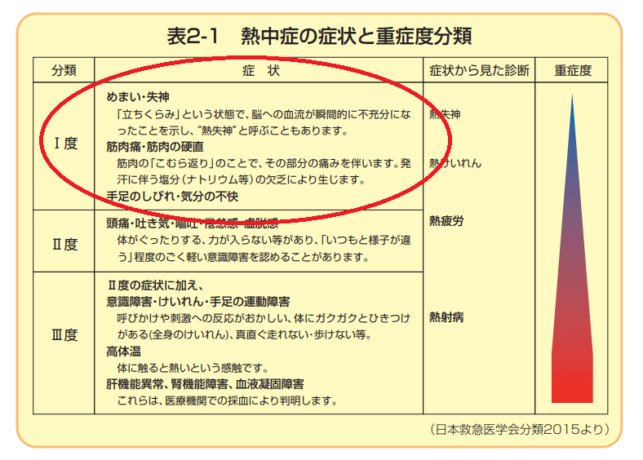

日本救急医学会が作成した表では、上記図でⅡ度以上と判断した場合は病院への搬送が必要としています。

上記表のうち、Ⅰ度は「現場での応急処置で対応できる軽症」、Ⅱ度は「病院への搬送を必要とする中等症」、Ⅲ度は「入院して集中治療の必要性のある重症」と分類されます。

重症度を判定するときに重要な点は、「意識がしっかりしているかどうか」です。

少しでも意識がおかしい場合には、Ⅱ度以上と判断し病院への救急搬送(救急車を呼ぶ)が必要です。また「意識がない」場合は、全てⅢ度(重症)に分類し、すぐに救急搬送の手配をすることが重要です。

誰かが付き添って、状態を見守ることも必須であるとされていますので、救急搬送を手配した後もその場から離れずに熱中症疑いのある人の様子を見守りましょう。

軽症の熱中症と判断される場合の対応

図のうち、「現場での応急処置で対応できる軽症」 とされるⅠ度の場合、現場ではどのような応急処置を取ればいいのでしょうか。

Ⅰ度の症状の場合の応急処置は、

・すぐに涼しい場所へ移し体を冷やす

・水分を「自分で」飲んでもらう

以上の2点が重要とされています。

水分を飲ませるのではなく自分で飲んでもらうのは、熱中症の重症度合いを判断するためにも大切です。意識がおかしい、自分で水分・塩分を摂れない、応急処置を施しても症状の改善が見られないときはⅡ度以上と判断し、すぐに病院へ搬送しましょう。

またⅠ度とみられる症状であっても、誰かがそばに付き添って症状が改善するかどうか見守るようにしてください。

熱中症の疑いが発生した時の対応まとめ

では、ここで対応のまとめです。

Ⅰ度(軽度)の場合の現場での応急処置

・Ⅰ度が疑われる症状(めまい/失神や筋肉痛、手足のしびれなど)が出た場合は、すぐに涼しい場所へ移し、体を冷やす。

・水を自分で飲んでもらう(自分で水が飲めない場合はⅡ度以上と判断。すぐに救急車を呼びましょう)

・近くに見守る人を付け、症状の改善を見守る(改善が見られない場合は救急搬送を行う必要があります)

Ⅱ度、Ⅲ度の場合の対応

すぐに救急車を呼びましょう。救急搬送が必要かを迷った際に判断するポイントは、

・意識がしっかりしているか?

・水を自分で飲めるか?

・症状が改善したか?

以上の3つです。

当てはまらない場合、ためらわず早急に救急車を呼びましょう。

熱中症なしで夏を乗り切るために

熱中症はかからないことが第一ですが、熱中症になってしまった時の対応を知っているかどうかで人の命を救えるかが大きく左右されます。

特に炎天下での作業や移動が多い方は、全員が熱中症の応急処置と救急搬送の必要があるかどうかの判断ポイントを覚えておいていただきたいところです。

ぜひこの機会に、熱中症の対応策を周知してください。

参考資料

環境省:熱中症環境保健マニュアル2018◆ 関連記事をチェック!

コメント