「求める人材からの応募がない…」面接を重ねても採用に繋がらない。そんな採用活動の難しさに、頭を悩ませていませんか?

電気工事業界は今、大きな転換期です。社内の高齢化が進む中、若手採用は急務。しかし業界全体で採用は難化しており、従来の手法だけでは限界があるのも事実です。

この記事では、電気工事業界の変化を踏まえた上で、採用が難しい背景と、変化に対応する新たな採用戦略のヒントをご紹介します。会社の未来を担う人材と出会うための一助となれば幸いです。

電気工事業界はこれからどう変わる?注目すべき変化とは?

電気工事業界は今、大きな転換期を迎えています。太陽光発電やEV関連など、新たな工事需要が急増し、ビジネスチャンスが拡大中です。その一方で、深刻な「人材不足」も進行しています。今後の事業展開を考える上で、この業界の変化を正確に知ることが不可欠です。まずは、具体的な状況を詳しく見ていきましょう。

エネルギー・環境関連の工事件数は増加傾向

注目すべき変化の一つは、エネルギー・環境関連工事の需要増加です。

これは、脱炭素化に向けた社会全体の動き、国が進めるエネルギー政策、そして企業や個人の環境・省エネに対する意識の高まりが背景にあるためです。

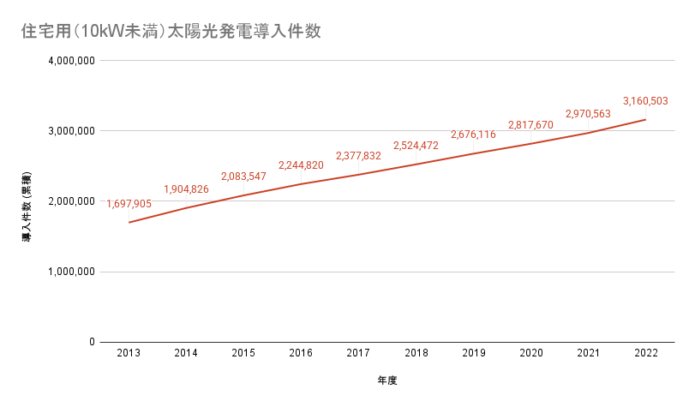

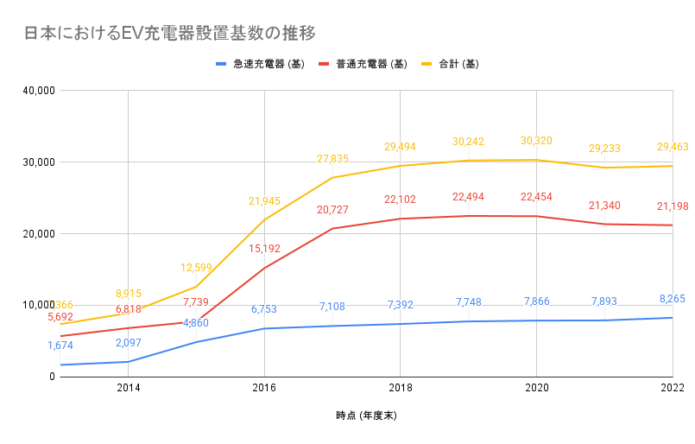

例えば、グラフが示す通り、太陽光発電の設置、EV充電設備工事といった、エネルギー創出・効率化に関わる施工件数は、近年大きく伸長しています。

これらの新たな分野の工事需要は着実に伸びており、今後の電気工事業界においても主要な成長領域となることが期待されます。

需要増加の一方で人材不足が浮き彫りに

もう一つの注目すべき変化は、電気工事業界の人材不足です。

工事件数の需要増に対して、現場を支える人材の確保が追いついていません。この深刻な需給ギャップが、業界全体の大きな課題となっています。その具体的な要因を見ていきましょう。

有資格者の減少

人材不足の要因の一つは、電気工事に不可欠な「電気工事士」の資格を持つ人材の不足です。経済産業省によると、第二種電気工事士は入職者不足が続き、2045年には約1万人不足する可能性もあると言われています。

需要増加に対して、資格を持つ担い手の数が相対的に減少し、採用の難易度を押し上げている状況です。

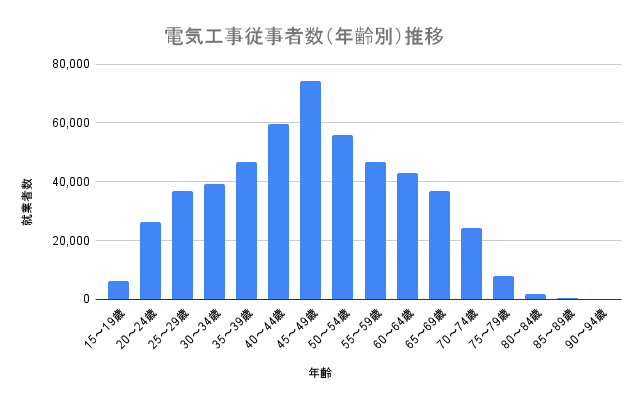

電気工事士の高齢化

もう一つの要因は、長年現場を支えてきたベテラン職人の高齢化と、それに伴う引退です。現在45歳以上の電気工事士は、半数以上を占めており、そのうち50〜64歳の電気工事士は1/4を占めています。

彼らが持つ高い技術や現場での豊富な経験・ノウハウが、若手へ十分に継承されないまま失われてしまうリスクが高まっています。会社の将来のためにも、若手人材の確保と育成は急務と言えるでしょう。

昔とは違う求職者の“応募までの傾向”

需要が増加する一方で人材確保が難しくなっている背景には、求職者、特に若手層の仕事探しの変化も影響しています。

かつてのハローワークや紹介頼み中心だった時代とは違い、今は自ら情報を「見つけ」、納得いくまで会社を「選ぶ」のが主流です。

その具体的な探し方に見られる特徴を、次から解説します。

スマートフォンでの情報収集が主流に

今の求職者にとって、スマートフォンは最も重要な情報源です。仕事探しも例外ではなく、通勤中や休憩時間など、いつでもどこでも気になる企業の情報をチェックしています。具体的には、次のような行動が見られます。

SNS(Instagram・TikTok)で会社の雰囲気や社員の様子をチェック

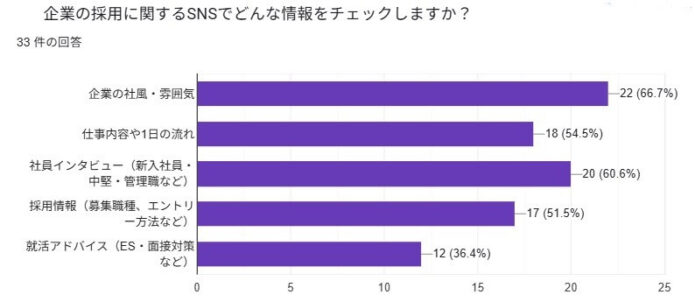

今の求職者は、企業のウェブサイトに加え、InstagramやX(旧Twitter)、FacebookのSNSも積極的に活用し、社内の雰囲気や働く社員のリアルな様子、会社のイベント情報などを確認します。

現大学3年生〜現社会人1年目約30名を対象としたアンケートでは、「企業のSNSでどんな情報をチェックしますか」という質問に対し、「企業の社風・雰囲気」をチェックしている人が60%を超えました。

このことからも、若手層は飾らない情報から、自分に合う社風かどうかを判断しようとしていることが分かります。

インターネット検索「電気工事 求人 地域名」で情報収集

スマートフォンで手軽に希望勤務地の求人を探したいという理由から、インターネット検索で「電気工事 求人+地域名」のように検索して、自ら仕事を探す求職者が増えています。

例えば東京都渋谷区なら「電気工事 求人 渋谷」などが検索例として挙げられます。

こうした求職者に、検索を通じて自社を見つけてもらうための情報発信が、今後は重要になってきます。

口コミで会社の評判をチェックする若手も増加中

企業にとって、口コミを意識した評判管理の重要性がますます高まっています。

なぜなら、若手を中心に、第三者のリアルな声を参考にミスマッチを避けたいと考え、インターネット上の口コミから企業の評判を確認する人が増えているからです。

投稿されたコメントから職場の雰囲気や働きがいといった実態を読み取ろうとしている人もいます。

求人を“比較検討”してから応募する

スマートフォンで手軽に多くの情報を得られるようになった結果、求職者は一つの求人情報だけを見てすぐに応募することは稀になりました。複数の企業を比較検討し、納得した上で応募先を決めるのが一般的です。

すぐ応募せず、複数の会社を見比べてから行動

給与や休日といった基本的な条件はもちろん、具体的な仕事内容、教育・研修制度、キャリアアップの可能性、そして職場の雰囲気などを多角的に比較します。他社と比較して魅力が感じられないと、選択肢から外れてしまいます。

「給与」や「休み」よりも、「現場の雰囲気」「人間関係の安心感」で選ぶ傾向にあり

待遇はもちろん重要ですが、それ以上に「職場の雰囲気は良さそうか」「人間関係は良好か」「気持ちよく働けそうか」といった点を重視する傾向が強まっています。

20〜30代の社会人100人を対象に「理想の働き方」に関する調査によると、会社選びで最も重視しているのは、「社風や人柄」という結果でした。長く安心して働ける環境を求めていると言えるでしょう。

応募の判断材料に「写真・先輩の声・実際の仕事内容」が大きく影響する

求人情報に、職場の様子が伝わる写真や動画、実際に働く先輩社員のインタビュー、一日の仕事の流れなどが具体的に記載されていることも重要です。

入社後のイメージが湧きやすく、応募を後押しする大きな要因となります。

応募前に“ミスマッチ”を避けたがる

「入社前に聞いていた話と違う」「思っていたような仕事内容ではなかった」といった入社後のミスマッチは、求職者にとって大きなストレスです。

そのため、求職者は、応募前の段階でできる限りギャップをなくしたいと考えています。

「もう失敗したくない」経験者ほど慎重に企業選び

自身の過去の経験や、友人・知人から聞いた話などをきっかけに、安易な応募は避け、慎重に企業を選ぶ傾向があります。

「こんなはずじゃなかった」という後悔をしないよう、企業研究に時間をかける求職者も少なくありません。

「本当の姿が知りたい」求職者は“リアルな情報”を求めている

具体的な仕事内容や1日のスケジュール、やりがいや大変な点、そして先輩社員の生の声といった情報が不足していると、求職者は「実際はどうなんだろう?」と不安を感じ、応募をためらう原因になります。

「とりあえず応募」から「納得して応募」へ変化

かつてのように「まずは応募してみて、面接で詳しく聞けばいい」という考え方は減っています。

事前に企業の情報を十分に吟味し、「この会社で働きたい」と納得した上で応募ボタンを押す、という流れが主流になりつつあります。

後悔しないために、今からやるべき採用の施策とは?

ここまで見てきた業界の変化と求職者の動向を踏まえると、従来の採用手法だけでは、これからの時代を勝ち抜くことは難しいかもしれません。

将来、「あの時、対策しておけば…」と後悔しないために、今からできること、始めるべきことを解説していきます。

“ハローワークだけ”では届かない人材にもアプローチする

ハローワークも有効な手段で、求人票を見ること自体はネットでも可能です。

しかし、実際に応募するにはハローワークへ直接来所する必要があり、さらに開庁時間も平日日中に限られています。

そのため、在職中の転職希望者には利用が難しいのが実情です。

こうした層へもアプローチするためには、スマホで探す若者や転職者にもリーチできるインターネット媒体の活用が有効です。

SNSの活用や写真を使った求人作成を始めてみる

求職者が重視する「会社の雰囲気」や「働く人のリアルな姿」を伝えるには、SNS(InstagramやTikTok)での日常的な情報発信や、求人情報に写真・動画を豊富に盛り込むことが効果的です。

オフィスの様子、現場の雰囲気、社員同士の交流などを積極的に見せていくことを検討してみましょう。

求人サイトを活用してみる

前述の通り、スマートフォンでの情報収集が主流になってきています。多くの求職者が利用するインターネット求人サイトの活用も有効な手段です。

特に、電気工事のような専門職種に特化した求人サイトであれば、求めるスキルや経験を持つ人材、あるいは業界に意欲のある人材に効率的にアプローチできる可能性が高まります。

まとめ

電気工事業界は、技術革新と需要増加により大きな可能性を秘めています。

しかし、その成長を支える人材の確保は、多くの企業にとって共通の課題です。

そして、求職者の仕事探しの方法は、インターネットとスマートフォンによって大きく変化しました。

この変化に対応し、未来を担う人材と出会うためには、従来のやり方を見直し、WebやSNSを活用した情報発信、そして求職者に選ばれるための情報提供を強化していくことが重要です。

「工事士.com」では、電気工事士の採用に特化した様々な情報や採用成功のヒントをご提供しています。

まずは情報収集から始めてみませんか?

ご案内|「工事士.com」なら、採用成功まで伴走します

「工事士.com」は、電気・設備業界に特化した求人サイトです。

全国の若手や有資格者が多数登録しており、中小企業の採用成功事例も豊富にあります。

求人票の作成はもちろん、“見せ方”や“伝え方”の工夫までしっかりサポート。

貴社の魅力を引き出し、応募につながるよう伴走します。

✔ 掲載相談・資料請求は無料

✔ 採用課題のご相談だけでもOK

\お気軽にご相談ください/

👉 【無料相談はこちら】

コメント