太陽光発電設置が義務化?

国土交通省、経済産業省、環境省の3省は、今月、新築住宅に太陽光パネルの設置を義務付ける検討を始めました。

もし実現すれば、これから建つ住宅のすべてに太陽光パネルが搭載されることになります。

「なぜ、今太陽光なのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

政府が太陽光発電を推奨したい背景には、エネルギー問題があります。

この記事では現在の日本のエネルギー問題を初めて読む方にもわかりやすく解説したうえで、今後の電気工事業界への影響について考えていきます。

日本の置かれている現状を知り、近い将来電気工事業・建設業が受ける影響について知りましょう。

太陽光、なぜ普及させたい

新築住宅への太陽光発電の設置義務化がなぜ今議題に上がったのかを解説します。

まず、国には地球温暖化防止のための温室効果ガス(CO2)の削減目標が設定されています。

22日、菅首相が「2030年までに2013年と比較して温室効果ガスの排出量を46%削減する」と表明しました。これまでの目標値であった26%削減からさらに大きく目標を引き上げた形です。

さらに「2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」とも宣言しており、温室効果ガスの排出は今後ますます厳しくなっていきます。

CO2を出さないエネルギー需要

現状、日本の電力供給の多くは火力発電によってまかなわれています。

しかし火力発電は温室効果ガスを排出するため、注目されているのが温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーです。

こういった再生可能エネルギーの利用促進の流れで、太陽光発電の設置義務化案が浮上したというわけです。

再生可能エネルギーは太陽光発電のほか、風力発電、バイオマス、水力発電、地熱発電など様々な種類がありますが、例えば風力発電は山が多く風向きが安定しない日本では向いていないとする見解があるなど、それぞれの再生可能エネルギーに導入の向き・不向きがあります。

気候差など一律導入は厳しいという声も

新築住宅への太陽光発電の設置義務化には、批判の声も多く上がっています。

先日は鳥取県の平井知事が「一律の義務化は無茶な話だ」との意見を述べました。

この背景には天候の問題があり、雪の多い鳥取県は太陽光発電に向かないため、全国一律の義務化に反対だということです。

そのほかにも、「住宅でなく公共施設から始めるべき」「進めるのであれば個人負担にせず大規模な助成金が必須」など様々な意見が飛び交っており、現状一律の設置義務化が進むかは不確定です。

政府は6月にも方針を決定する意向で、太陽光発電工事に携わっている電気工事業者は成り行きを注視する必要があります。

実現すれば再び太陽光バブル?

6月に政府の方針が出るまでは住宅の太陽光発電の設置義務化が成立するか不確定ですが、仮に実現すれば太陽光を扱う電気工事業者の需要は非常に高まるでしょう。

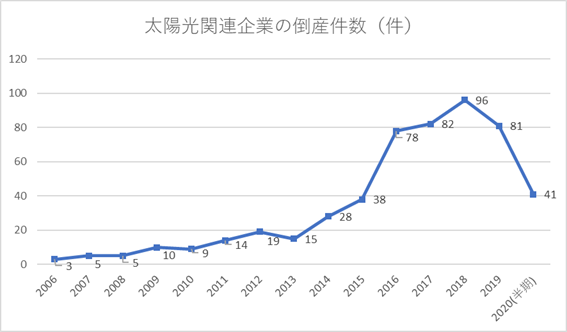

これまで、太陽光関連業者は買取価格の下落による販売不振を受け、2018年には倒産のピークを迎えました。

◆ 太陽光関連企業の倒産した理由(上位3までを抜粋)

1位:販売不振(383件/73.1%)

2位:その他の経営計画の失敗 (32件/6.1%)

3位:放漫経営(26件/5.0%)

参考:帝国データバンク 太陽光関連業者の倒産動向調査(2020年度上半期)

===

このことから「太陽光バブルははじけた」などと言われることもありましたが、事業者にとってはもう一度太陽光需要が高まる期待もあります。

◆ 関連記事

再生可能エネルギーの需要は高まっていく

2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標を掲げた日本。

今後も再生可能エネルギーの需要は高まっていくことが予測でき、工事に対応できる業者は2021年以降の建設業界を生き抜く強みになるでしょう。

電力の発電方法が変われば、電気工事業界の動きも変わります。

今後の動きを注視し、変化に乗り遅れないよう柔軟に体制を変更していく必要があると言えるでしょう。

◆ 関連記事をチェック!

コメント