伴走型のテレワーク支援

東京都は、テレワークの導入が難しい中小企業向けに、テレワークを定着させるための支援を行うと発表しました。

この支援事業の特徴は、伴走型(ばんそうがた)の支援であること。事前にヒアリングを行い企業の課題を洗い出したうえで導入できそうなツールの提案や、規定整備の提案を受けることができ、購入した機器の助成も行われるため、テレワーク体制の構築から導入まで丸ごと支援を受けることができます。

テレワークに関してそもそもどのような対策を取っていいかわからないという企業には特に利用しやすい助成金です。

支援概要

制度の概要や対象となる企業をご紹介します。

◆ 事業名・概要

事業名:テレワーク導入ハンズオン支援助成金

概要:テレワークの導入が難しい業種の中堅企業等および中小企業等に対し、テレワーク環境構築の取り組みに係る経費を助成する。

申請期間:令和4年6月15日(水)~ 令和 5年 3 月31 日(金)

◆ 対象企業の主な条件

・都内に本社または事業所を置いて現に事業を営んでおり、かつ常時雇用する労働者が2人から999人までの中堅企業等および中小企業等であること

・常時雇用する労働者が都内に2人以上勤務しており、かつ当該労働者のうち1人は6か月以上継続して雇用(雇用保険に加入)していること

・東京都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」を受け、当該コンサルティング事務局より「テレワーク導入提案書」の発行を受けていること

・東京都が実施する「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある宣言書の発行を受けていること

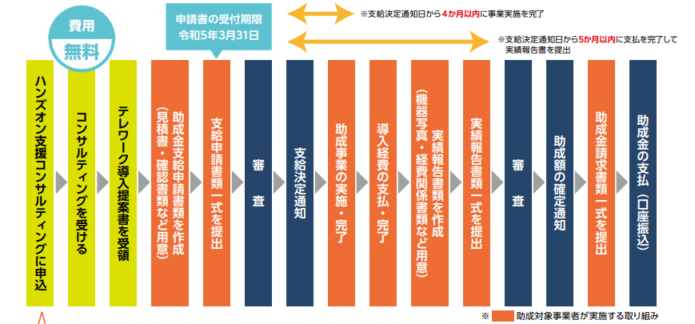

事業の流れ

この事業は、①コンサルティングを受け、②書類を提出し、③支給決定後、④テレワークにかかわる機器等を購入し、助成金の受取書類を提出する、4つのステップで進行していきます。

事業申込をする

まずは電話またはEメールにで事務局に申し込みを行います。

| 電話申し込み | テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局 03-6734-1222 |

| メール申し込み | テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局 E-mail:info@telework-hands-on.jp |

※ メール申し込みの場合、申込書の様式をダウンロードし記入の必要があります。こちらから「ハンズオン支援コンサルティング申込書様式.xlsx」をダウンロードしてご記入ください。

企業ヒアリングを受ける

申込み後、テレワーク導入に向けて現状や課題のヒアリングを受けます。

無料コンサルティングを受ける

ヒアリングの内容に応じて、テレワーク導入のための提案を専門家等から受けることができます。コンサルティング費用は無料で、業務の洗い出し、ツール選定のほか、規程の整備に関する提案も受けることができます。

なお、受けられるコンサルティングは下図の2コースから選択が可能です。

| 導入トライアルコース (短期集中コース) 【最大5回】 | 生産性向上・業務改革コース (じっくり伴走コース) 【最大12回】 | |

| 対象 | 短期間で機器やツールに関する知識を身に付けテレワークを導入したい企業等 | テレワークの導入により業務改善を行い、生産性の向上を目指す企業等 |

| 内容 | テレワーク機器やツール体験のほか、機器等の導入を支援することでテレワークの早期導入を後押し | 業務の見直しやテレワーク規程の整備など、コンサルティングを通じて、テレワークの導入から定着までを支援 |

くわしくは:こちら

費用の助成を受ける

コンサルティングを受けた企業等に対し、テレワーク導入に係る費用を助成します。助成金の上限と助成率は労働者の数によって異なります。

| 常時雇用する労働者数 | 助成金の上限 | 助成率 |

| 2人以上30人未満 | 150万円 | 3分の2 |

| 30人以上999人以下 | 250万円 | 2分の1 |

助成対象経費

・テレワーク用機器等の購入費

・業務ソフトウェア等の購入費

・クラウドサービス、アプリケーションソフト等の利用料

・業務システムの導入費用(構築・設定費、保守業務委託料等)

申し込み前、特に注意しておきたいこと

・助成金の対象は、支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約等を含む)です。支給決定日より前にすでに申込、契約、購入等したものは申請できません。

・助成の対象となるのは支給決定日から4か月以内に完了する取り組みです。事前に申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の購入や設定等が、すべて完了してテレワーク環境が構築できた状態になっている必要があるため、導入期間が限られます。

・予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付が終了する場合があります。申し込みはなるべく早めに行いましょう。

・過去に東京しごと財団にてテレワーク関連の助成を受けている場合は、この助成金を申請できない場合があります。事前に確認しましょう。

今から働き方を変えたい企業向けの助成金

この助成事業は、どのような対策を取ればテレワークが定着するかを一緒に考えてくれるところから始まるため、今から働き方を変えたい中小建設業にとって非常に心強い事業です。

東京都内の建設業者で興味のある方は、ぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

参考資料

東京しごと財団:テレワーク導入ハンズオン支援助成金

TOKYOはたらくネット:テレワーク活用に向けた支援

◆ 関連記事をチェック!

コメント